── 診断が揺らぐ瞬間について

臨床では、ときどき

「一度つけた診断が、時間の経過とともに揺らぐ瞬間」

に直面します。

診断が間違っていたのではないか、という不安。

あるいは、

「たまたま今は辻褄が合っているだけではないか」という違和感。

今回は、下腿浮腫に対して一度はベイカー嚢胞と判断したものの、

ごく短期間のうちに下腿浮腫が再増悪し、

その判断をあらためて問い直すことになった症例を取り上げます。

本稿では、

診断の確信が揺らいだ場面で、何を疑い、何を拠り所にし、

どのような判断を選択したのか

を振り返ってみたいと思います。

※個人が特定されないよう、意図的に一部事実と異なる記述を含めています。

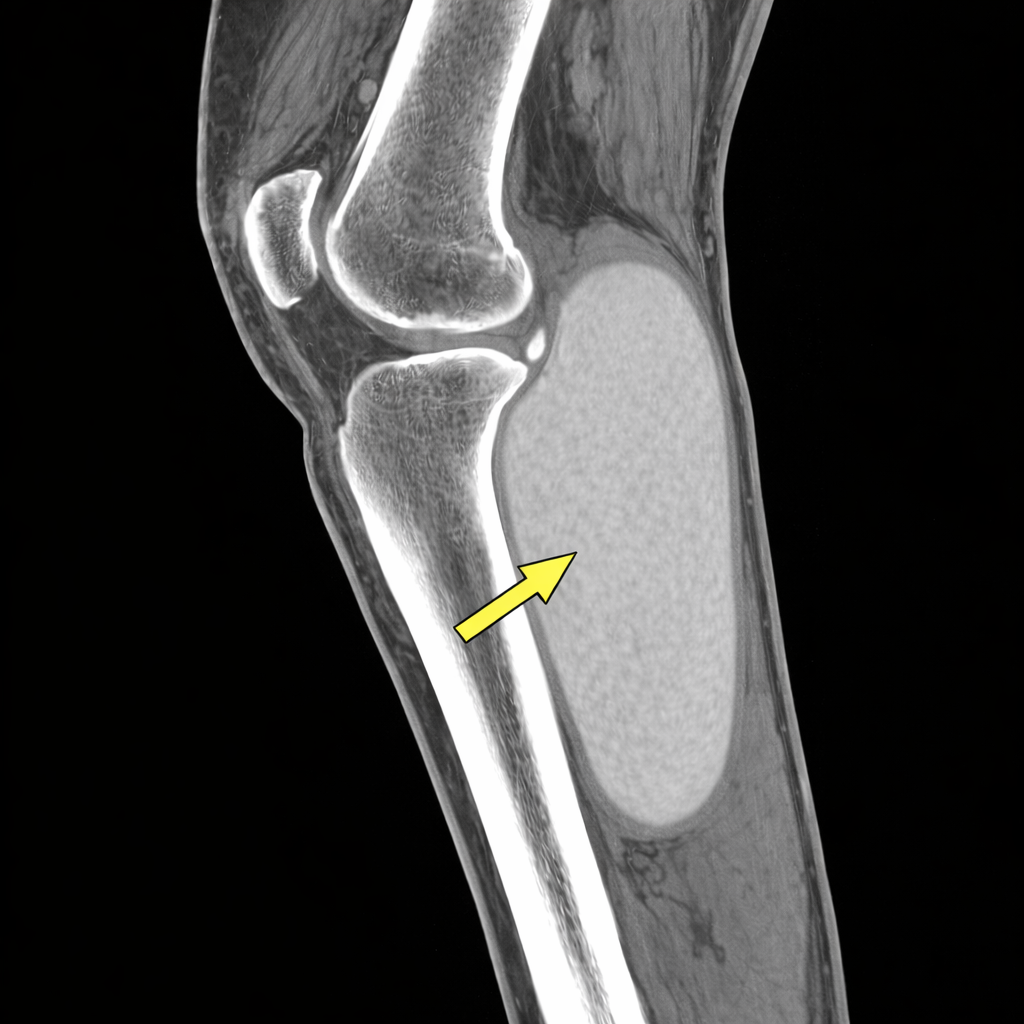

※AI生成の参考画像です

症例の概要(初回受診)

70代男性。

炎症性腸疾患で消化器内科通院中。

免疫抑制薬を使用しており、受診時にはCRPがやや高値でした。

抗凝固・抗血小板療法は行っていません。

初回受診時の所見

- 主訴:片側下腿の腫脹

- 歩行可能

- 全身状態は良好

- バイタル異常なし

- 発赤・疼痛・熱感は明らかでない

- 健側と比較して軽度の腫脹

主科にて深部静脈血栓症(DVT)を疑われ、造影CTが施行されました。

CTでは下腿後面筋間に嚢胞性病変を認め、

膿瘍を含む感染性病変を完全には否定できない

という判断のもと、整形外科にコンサルトとなりました。

すでに行われていた試験切開

整形外科受診前、皮膚科がコンサルトされ、試験切開が行われていました。

免疫抑制下でCRPがやや高値、

下腿に明らかな嚢胞性病変を認めるという状況を考えれば、

感染を早期に否定するための切開

という判断自体は、当時の文脈では十分に理解可能なものでした。

ただし、切開後であったため排液には血液が混じっており、

マクロ所見のみから明確な診断に至ることは困難な状況でした。

加えてスワブによる培養検査のみが提出されており、グラム染色はできず、感染に関して当日の判断はできない状態でした。

手がかりを求めて

そこで改めて画像を精査すると、

- 膝関節包の肥厚と造影効果

- 膝関節水腫と嚢胞性病変の連続性

を認め、

下腿局所病変というより、膝関節由来の病態が示唆されました。

新たな手がかりを求めて行った膝関節穿刺では、

- 粘稠な黄色透明の関節液

- 膿性変化なし

- グラム染色は陰性(後日結果が出た培養・結晶検査はいずれも陰性)

という結果でした。

以上から、

炎症性腸疾患に伴う膝関節炎を背景としたベイカー嚢胞の腫大による下腿腫脹

と診断しました。

試験切開および関節穿刺により症状は一旦改善したため、

整形外科的には有事再診としました。

数日後の再受診

── 診断が揺らいだ局面

数日後、下腿腫脹が再度増悪したとして再コンサルトとなりました。

この時点でも主科にて再度造影CTが撮影されたうえでのコンサルトであり、

すでに「前回と同じ経過ではない何か」が起きている、

という前提での依頼だったと考えられます。

全身状態は依然として良好でしたが、

前回より下腿腫脹は明らかに増大し、緊満感も認めていました。

この段階で主科の側にも、

- ベイカー嚢胞であれば、こんな短期間でここまで増悪するのか

- DVTはどこまで疑うべきなのか

- 全身状態は良いものの、本当に感染まで否定してよいのか

といった揺らぎがあったのではないかと思います。

そして私自身も、整形外科医として

典型的なベイカー嚢胞の経過とは言い難い

という違和感を抱いていました。

再診時の臨床所見

- 前回より下腿腫脹と疼痛は増強し、緊満感を認める

- しかし、発赤・熱感といった局所炎症所見は乏しい

- 全身状態は良好

- WBC・CRPに大きな変動はない

臨床像だけを見れば、決定打に欠ける状況でした。

画像所見の変化

一方で、画像所見は前回とは明らかに異なっていました。

- 嚢胞の位置が前回とは異なり、さらに増大している

- 初診時には均一であった嚢胞内容が不均一に変化している

- 皮下浮腫は前回より明らかに増悪している

さらに造影CTでは、

膝窩よりやや遠位に、静脈の圧排あるいは血栓を疑う所見を、

明瞭とは言えないまでも認めていました。

出勤を判断した理由

この日は連休中でしたが、

ここまでの情報を主科から受け取った時点で、

私はとりあえず出勤する判断をしました。

正直に言えば、この時点で

感染などの重篤な病態を強く疑っていたわけではありません。

当初の診断が誤っていたとも考えていませんでした。

ただ、

- 慢性炎症性疾患を背景に免疫抑制が入っている患者であること

- 明らかに非典型的な経過をたどっていること

- 試験切開や穿刺といった侵襲的介入をすでに複数回受けていること

を踏まえると、

軽微であっても感染や出血性修飾といったイベントを完全には否定できない

という感覚がありました。

何を最も警戒すべきか

この時点で最も警戒すべき病態は、

深部静脈血栓症(DVT)の中枢進展による肺塞栓症(PE)です。

抗凝固療法が必要となるレベルのDVTが存在するのであればその開始は避けられませんが、

その前提として出血性病態を否定しておく必要があります。

仮に出血性病態を見逃したまま抗凝固療法を開始した場合、

血腫の増大に歯止めがかからず、

最悪の場合、コンパートメント症候群に至り緊急手術が必要になる可能性があります。

一方、感染が疑われる状況であれば、

培養検査を提出したうえで抗菌薬治療を開始する判断が求められます。

その時点での結論

DVT、感染、いずれの分岐に進むにしても、

内容物を同定するための穿刺は避けて通れません。

そしてそれは、内科の先生方にとって必ずしも容易な手技ではありません。

この時点で方針が完全に固まっていたわけではありませんでした。

それでも、ここまでに得られていた情報は、

「一度は自分の目と手で状況を確認し、介入する必要がある」

と判断するには、十分なものでした。

実際の臨床所見と穿刺所見

実際に診察をしてみると、

報告を受けていた通りの所見でした。

臨床所見および画像所見から、

感染を積極的に示唆する所見は乏しいと考えましたが、

免疫抑制背景であることから、完全否定はできない状況でした。

エコー下に穿刺を行うと、

- 血性排液を認め

- 凝血塊を伴い、吸引はやや困難

- 明らかな膿性変化は認めない

という結果でした。

グラム染色も陰性で感染はほぼ否定できました。

その場で考えた病態仮説

この時点で重要だったのは、

診断名を新しくつけ直すことではなく、

- 今、何が起きていそうか

- そして、何が最も危険か

を整理することでした。

考えた病態は、

ベイカー嚢胞そのものの自然な増悪というよりも、

- 試験切開を契機として嚢胞内出血を生じ、嚢胞が一時的に増大したこと

- さらに破裂様変化を来し、内容物の漏出によって

周囲軟部組織や血管が刺激されたこと

によって、下腿腫脹や症状が増悪している、というものでした。

ベイカー嚢胞は、腫大や破裂によって内容物が下腿へ漏出すると、

急激な下腿腫脹や疼痛を呈し、

深部静脈血栓症と極めて類似した臨床像を示すことがあります。

このように、血栓を伴わないにもかかわらず

血栓性静脈炎様の症状を呈する病態は、

**偽性血栓性静脈炎(pseudothrombophlebitis)**と呼ばれています。

本症例では、

- 明らかな感染所見に乏しいこと

- DVTが直ちに確定できる状況ではないこと

- 嚢胞内容の変化と下腿腫脹の増悪が時間的に一致していること

を踏まえると、

ベイカー嚢胞の出血・破裂様変化を背景とした

偽性血栓性静脈炎に準じた病態

として捉えるのが、最も整合的であると考えました。

DVTとの鑑別と

“pseudo”pseudothrombophlebitis の位置づけ

再診時の造影CTでは、

膝窩より遠位に、静脈の圧排あるいは血栓を疑う所見を認めていました。

ここで重要となるのが、

“偽性”偽性血栓性静脈炎(“pseudo”pseudothrombophlebitis)

という病態です。

これは、

- ベイカー嚢胞の破裂や急激な腫大により

- 膝窩静脈が機械的に圧排され

- その結果、静脈うっ滞を来し

- 二次的に深部静脈血栓症を合併し得る

と考えられている病態です。

単なる pseudothrombophlebitis

(=DVTに似た症状を呈するが、血栓を伴わない状態)

とは異なり、

実際に深部静脈血栓症を合併し得る点が重要です。

ベイカー嚢胞による深部静脈圧迫とDVTの合併頻度は明確ではありませんが、

ベイカー嚢胞を有する患者の約3割にDVTを認めた

とする報告もあります。(ただし母集団や定義によって頻度には幅がある点には注意が必要です。)

したがって本症例でも、

DVTは当然に鑑別から外せない病態でした。

不確実性の中で選択したマネジメント

本症例では、

- 血栓を疑う所見は膝窩より遠位に限局していたこと

- 穿刺後に症状は速やかに軽快し臨床的には無症候となったこと

から、

仮に血栓が存在していたとしても、

無症候性の末梢DVTにとどまる可能性が高いと判断しました。

血腫再増大とDVTの双方を予防する目的で、

弾性包帯による圧迫療法を選択しました。

今後、状況が変化した場合

本症例はその後問題なく症状消失しましたが、

仮に今後、

- 症候性となる

- 中枢型DVTへ進展する

といった変化が生じた場合には、

- 肺塞栓症予防のため抗凝固療法の開始

- 出血性合併症対策として圧迫療法の継続

- 血腫再増大やコンパートメント症候群の早期発見を意識した慎重な経過観察

が必要になります。

おわりに

── 診断が揺らぐ場面で、何を拠り所にするか

一度つけた診断が、短期間で再び揺らいだとき。

その状況で、

- 何を疑い

- 何を一旦脇に置き

- どこに介入するか

という思考と判断のプロセスこそが、

臨床の実務なのだと思います。

診断は固定されたラベルではなく、

時間軸の中で更新され続ける仮説です。

不確実性の中で、

その時点で最も危険を減らす判断を選び続けること。

その重要性を実感できる、

非常に教育的な症例だったと感じています。

得られた教訓を自分なりにまとめてみると、

- ベイカー嚢胞による下腿腫脹は、DVTと「似ている」だけでなく、状況次第ではDVTを合併し得る。

pseudothrombophlebitis にとどまらず、静脈圧排を介して二次的に血栓を形成する

pseudopseudothrombophlebitis の存在を念頭に置く必要がある。 - 侵襲的介入(切開・穿刺)は、診断を助ける一方で病態そのものを修飾し得る。

介入後の非典型的な経過は「診断が間違っていた」と即断するより、

何が新たに起き得るか を再検討する視点が重要である。 - 不確実性の高い局面では、「診断名」より先に「分岐」を設計する。

抗凝固が必要か、その前に出血を否定すべきか。

抗菌薬を始めるなら、何を確認すべきか。

最も危険なシナリオを減らすための判断 を優先することが、診断と同等以上に重要である。

おしまい。

コメント